Foto da capa: Monumento “Tortura Nunca Mais” – Demétrio Albuquerque

Em 26 de junho, é celebrado o Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. Essa data foi instituída em 1997 pela ONU para homenagear a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Aprovada em 1984, a Convenção entrou em vigor em 26 de junho de 1987, sendo posteriormente incorporada à legislação brasileira pelo Decreto n. 40/1991.

O termo “tortura” designa comumente o ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos (físicos e mentais) são impostos a uma pessoa a fim de obter informações ou confissões; como forma de intimidá-la, castigá-la e coagi-la; ou visando ainda a quaisquer outros fins. A prática é proibida em diversos tratados internacionais, não podendo ser justificada em nenhuma circunstância, como ameaça à segurança nacional, instabilidade política interna, estado de emergência ou guerra. Além de ser uma grave violação de direitos humanos, ela também caracteriza crime contra a humanidade quando praticada no âmbito de um ataque generalizado ou sistemático contra uma população civil.

No direito brasileiro, o artigo 5º da Constituição Federal prevê que “ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”, atos que constituem crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Criminalizada pelo direito internacional e pelo Código Penal brasileiro (Lei n. 2848/1940), a tortura só recebeu uma definição como delito autônomo a partir da Lei n. 9.455/1997.

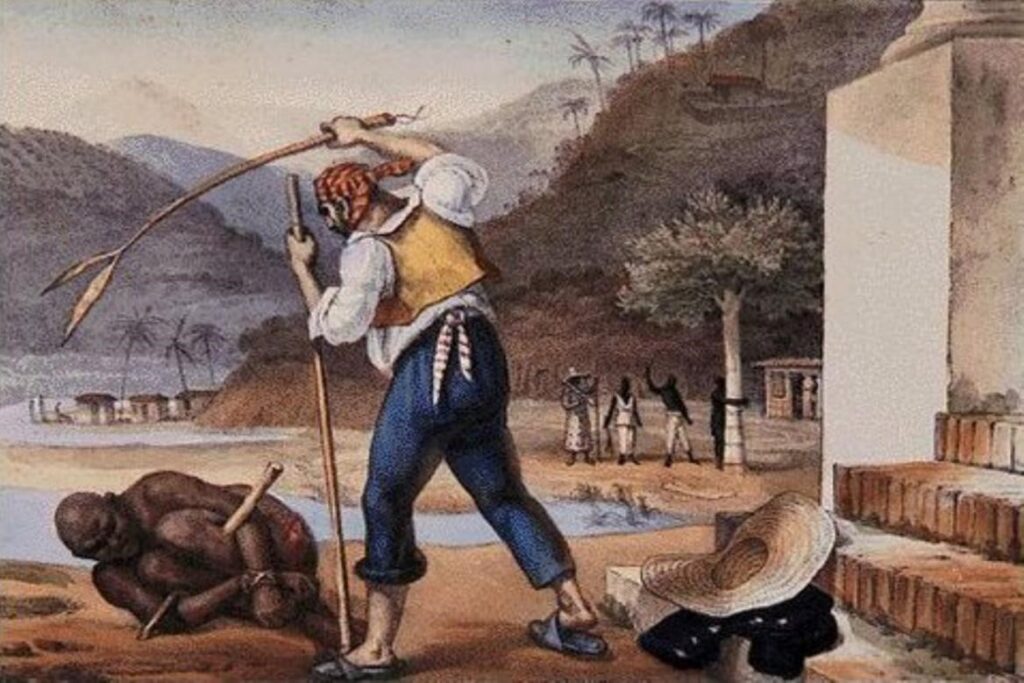

Ainda que proibida desde a Constituição Política do Império do Brasil de 1824, a história de nosso país é fortemente marcada pelo uso da violência como instrumento de repressão. No século XX, por exemplo, a tortura foi uma “arma de guerra” sistematicamente empregada em dois contextos antidemocráticos: o Estado Novo (1937-1946) e a ditadura civil-militar brasileira (1964-1985).

Com o objetivo de denunciar as torturas políticas cometidas na ditadura, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arns e o pastor presbiteriano Paulo Wright coordenaram o projeto “Brasil: nunca mais” (BNM). Esse grupo fotocopiou processos de tribunais militares, aproveitando o tempo que os advogados tinham para examiná-los. Os documentos oficiais eram usados para comprovar a existência da prática reiterada e institucionalizada da tortura. O livro-reportagem do BNM divulgou os resultados da pesquisa nos processos judiciais da repressão, chegando à impressionante marca de 40 edições. Segundo a pesquisadora Eurídice Figueiredo, esse trabalho exerceu um papel fundamental “para se começar a escrever a história das torturas no período”.

A cientista política Kathryn Sikkink considera que a impunidade aos torturadores da ditadura incentiva o crescimento de violações de direitos humanos após a redemocratização. Para ela, “é provável que o fato de o Brasil não responsabilizar agentes do Estado por violações dos direitos humanos durante o regime militar possa contribuir para criar uma sensação de impunidade no setor da segurança que leve a mais violações dos direitos humanos atualmente, incluindo violência policial e assassinatos”.

Atualmente, o Disque 100 recebe denúncias de torturas, violência física, psicológica, sexual e institucional contra pessoas em espaços de restrição de liberdade (ligados ou não aos órgãos do Estado) e ambientes não institucionais (como o doméstico).

Equipe ODH, em parceria com Thales de Medeiros *

Referências:

- “Feitor açoitando negro”, 1828, de Jean-Baptiste Debret – Banco de Imagens da ALESP (Assembleia Legislativa de São Paulo)

https://www.al.sp.gov.br/alesp/banco-imagens/detalhe/?id=179748 - Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991 – Promulga a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0040.htm - BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório: Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 2014. p. 328.

- Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm - Lei nº 9.455, de 7 de abril 1997 – Define os crimes de tortura e dá outras providências.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9455.htm - Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao24.htm - KUCINSKI, Bernardo. Pau de arara: a violência militar no Brasil: com apêndices documentais/ Bernardo Kucinski e Ítalo Tronca; notas e versão direta do português por Flávio Tavares. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2013.

- BNM – Brasil: Nunca Mais

http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/ - FIGUEIREDO, Eurídice. A literatura como arquivo da ditadura brasileira. Rio de Janeiro: 7Letras, 2017.

- JUNGES, Maria. Ninguém está acima da lei. Revista do Instituto Humanitas Unisinos.

http://www.ihuonline.unisinos.br/artigo/2053-kathryn-sikkink

* Thales de Medeiros desenvolve atualmente uma pesquisa sobre a poesia e o acontecimento nos arquivos da ditadura civil-militar brasileira, sobretudo no fundo documental do Comitê Brasileiro pela Anistia. Ele é graduado em Letras, mestre e doutor em Linguística pelo Instituto de Estudos da Linguagem (IEL-Unicamp). Atua em três grupos de pesquisa: é vice-líder do PsiPoliS (Psicanálise, Política, Significante), membro do grupo “Discurso e memória: movimentos do sujeito” e do laboratório El@dis. Desenvolve hoje seu pós-doutorado na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP), sob a supervisão da Profa. Dra. Lucília Maria Abrahão e Sousa. Escreveu esta contribuição especialmente para a Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DeDH) a convite da bolsista da equipe, Patrícia A. C. de Paula. A DeDH agradece a ambos.